La principale novità per il futuro della ricerca europea sono i circa 80 miliardi di euro in sette anni in arrivo con Horizon 2020 (VIII Programma dell’Unione Europea per la ricerca e innovazione che copre il periodo 2014-2020) con un incremento del 30% rispetto al VII Programma Quadro (FP7 – relativo al periodo 2007-2013). A questi vanno a sommarsi le iniziative dedicate all’innovazione e all’Agenda Digitale che derivano dai fondi strutturali e di coesione europei per il periodo 2014-2020 gestiti prevalentemente a livello regionale.

Il programma H2020 viene visto da molte università e centri di ricerca come l’àncora di salvezza che va a compensare la diminuzione degli investimenti pubblici italiani a livello nazionale. “Ma sarebbe un errore contare, come se lo avessimo già ottenuto, sul ricco finanziamento in arrivo dall’Europa” avverte Giorgio De Michelis, Professore di Informatica dell’Università Bicocca di Milano, che precisa: “I finanziamenti vanno infatti conquistati competendo con altri paesi europei, la maggior parte dei quali può contare anche su fondi nazionali ben più consistenti di quelli italiani”.

Giorgio De Michelis, Professore di Informatica dell’Università Bicocca di Milano

Giorgio De Michelis, Professore di Informatica dell’Università Bicocca di MilanoE Alfonso Fuggetta, Ceo di Cefriel, aggiunge: “Per la maggior parte dei paesi, i fondi europei sono solo uno dei supporti alla ricerca e sviluppo, ma non possono essere considerati l’unica fonte. La ricerca italiana deve certo attrezzarsi per partecipare ai progetti europei, ma considerandoli un complemento agli investimenti pubblici nazionali che vanno comunque effettuati”.

Alfonso Fuggetta, Ceo di Cefriel

Alfonso Fuggetta, Ceo di Cefriel

“Sono reduce dalla riunione dei rettori europei e mi sono reso conto che c’è una divergenza tra le migliori università dell’Europa e quelle italiane: in Italia lo Stato investe 100 euro per abitante per il settore universitario, mentre nel resto d’Europa la cifra arriva a 300”, conferma Stefano Paleari, Presidente della Conferenza Italiana dei Rettori, intervenendo nell’iniziativa di lancio del programma H2020 svoltasi a Roma nello scorso aprile. “È evidente che servono più forze e anche un miglioramento del contesto”, sostiene il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca (Miur), Stefania Giannini, nella stessa occasione, lasciando intendere che si stanno cercando le risorse necessarie. Globalmente gli investimenti in R&D rappresentano oggi l’1,26% del Pil, un valore più basso rispetto ai paesi europei più avanzati (che investono fino al 3%), ma non lontano dall’obiettivo italiano di 1,53% del Pil entro il 2020.

Máire Geoghegan-Quinn, Commissario Europeo per la Ricerca, l’Innovazione e la Scienza, presente all’evento romano, ha incoraggiato l’Italia, ricordando la sua quarta posizione a conclusione del programma FP7, sia in termini di partecipanti (circa 11.500 idee di ricerca per le quali è stato chiesto il finanziamento anche se la percentuale di successo, ossia di finanziamento ottenuto, è stata del 18,3%, quindi leggermente inferiore alla media europea, attestatasi sul 20,5%) sia di finanziamenti complessivi ottenuti (circa 3,5 miliardi di euro).

Ma in realtà questo dato non rende esplicito un elemento importante su cui riflettere: l’Italia, nel periodo 2007-2013 ha contribuito al fondo unico europeo di finanziamento alla ricerca [fondo al quale ogni paese europeo contribuisce con quote differenti e che poi viene re-distribuito ai paesi sulla base dello loro capacità di presentare programmi di qualità in linea con gli obiettivi comunitari, definiti appunto nei Programmi Quadro – ndr] con una quota del 14%, ma è riuscita a ottenere meno dell’8% dei fondi di ricerca totali, mentre altri paesi sono riusciti a ottenere più di quanto versato.

“Il problema vero non è tanto investire di più in ricerca ma investire meglio. Gli errori dell’Italia consistono nell’incapacità di ‘portare a casa’ una quantità adeguata di fondi anche per l’eccessiva frammentazione delle proposte. Ma ci sono anche errori di impostazione: il nuovo programma ha gli stessi limiti del precedente FP7 come, per esempio, la mancanza di strumenti e strutture per misurare i risultati dei progetti (e dunque il loro successo) e la mancanza di fondi per sviluppare i progetti che vengono valutati di successo – incalza De Michelis – L’Europa dovrebbe, per esempio, riflettere nel suo complesso sulle ragioni per le quali ha fallito l’obiettivo di essere la prima società della conoscenza. Dovremmo anche chiederci come mai, nonostante gli elevati investimenti, l’industria informatica europea conti così poco nella competizione internazionale”.

Utilizzo fondi Ict nel VII Programma Quadro

Stefania Giannini, Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca (Miur)

Stefania Giannini, Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca (Miur)

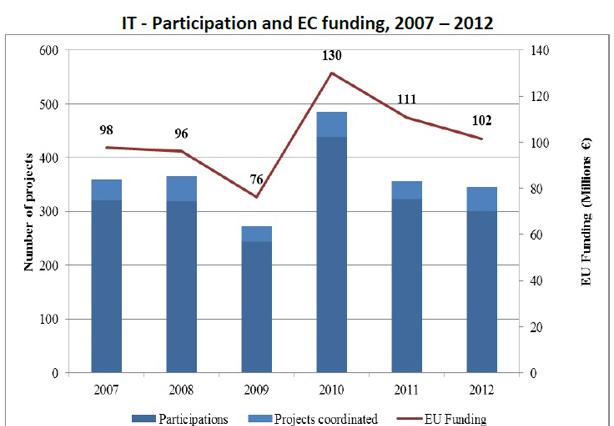

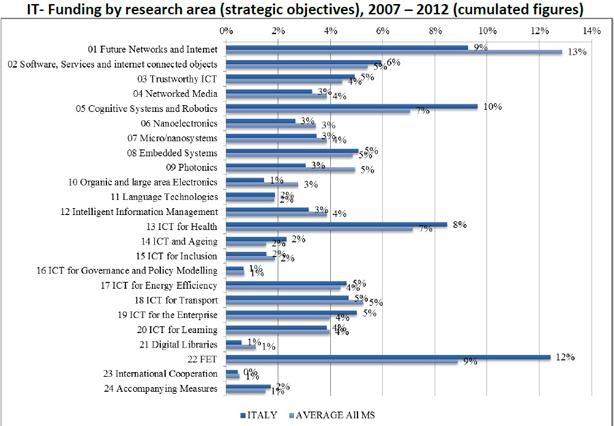

Partiamo dall’analisi della partecipazione italiana in area Ict nei precedenti programmi, decresciuta dal 12,3% di FP5 (1998-2002) e FP6 (2003-2007) al 10% di FP7. Nonostante la contrazione, l’Italia, con 612,9 milioni di finanziamenti (specifici per l’area Ict), 237 progetti e 750 organizzazioni coinvolte, si colloca in terza posizione dopo Germania e Gran Bretagna.

La destinazione dei fondi si è concentrata soprattutto nelle aree di Milano e Roma; altri hub sono stati aree industriali come Torino e Genova e centri universitari come Pisa, Trento e Bologna.

Per quanto riguarda i temi, c’è una significativa presenza di progetti relativi a Future Emerging Technology (nuove aree non ancora mature per essere incluse nella road map della ricerca industriale: due esempi sono l’utilizzo delle tecnologie quantistiche nella simulazione di scenari e lo sviluppo di sistemi europei di High Performance Computing sostenibili) e nell’Ict per la salute, come pure nei sistemi embedded, nei cognitive system, nella robotica, nel software e servizi Ict affidabili. Tuttavia non si conoscono le ricadute dei progetti né si è in grado di misurare i successi.

“Dal momento che in FP7 non si indicavano gli obiettivi, come peraltro in H2020, diventa impossibile misurare i risultati a posteriori”, fa notare De Michelis.

Le ricadute degli investimenti

Máire Geoghegan-Quinn, Commissario Europeo per la Ricerca, l’Innovazione e la Scienza

Máire Geoghegan-Quinn, Commissario Europeo per la Ricerca, l’Innovazione e la Scienza

Un tentativo di misurare in generale le ricadute della ricerca è quello effettuato da Netval, network per la valorizzazione della ricerca universitaria (59 aderenti fra università e centri di ricerca). L’obiettivo è analizzare quanto fanno le Università per valorizzare i risultati della ricerca pubblica, prendendo a modello l’atteggiamento Usa rispetto alla ricerca: il presidente e fondatore del network Riccardo Pietrabissa nella presentazione del rapporto 2013 (riferito ai dati 2012) ricorda che le Università della California, per esempio, sono in grado di calcolare che 3,35 miliardi di dollari ricevuti generano un’attività economica di 46,3 miliardi di dollari; che ogni riduzione di un dollaro di investimento dello Stato nell’università produrrebbe una riduzione di 2,1 dollari di risultato economico. Pietrabissa ricorda anche che le Università della California possiedono 3.802 brevetti attivi, contro i 2.787 delle università italiane nel loro complesso.

“Sarebbe interessante disporre di questi dati per le nostre università, ma benché si sappia quanto spende lo Stato nell’università, non conosciamo l’effetto economico sul Paese. Inoltre benché sia nota la riduzione di investimenti di ciascuno degli ultimi anni, non siamo in grado di misurarne l’effetto sull’economia italiana”, commenta Pietrabissa.

Secondo il Rapporto realizzato da Netval, alcune università nel corso degli anni si sono progressivamente consolidate come vere e proprie ‘fucine di imprenditori high-tech’.

Alcune hanno particolarmente puntato molto, in tempi diversi, sulle imprese spin-off universitarie (poco più di 1.000 a fine 2012, per un terzo in area Ict). Si segnalano fra queste il Politecnico di Torino (gli spin-off rappresentano il 5,7% del totale nazionale), l’Università di Padova (4%), l’Università di Bologna (3,7%), le Università di Udine e Università di Pisa (3%); seguono (con il 2,9%) il Politecnico di Milano, l’Università Politecnica delle Marche, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’Università di Perugia e l’Università di Roma Tor Vergata. Netval evidenzia anche la capacità promozionale degli Uffici di Trasferimento Tecnologico delle diverse università [strutture attive presso università ed enti di ricerca che hanno come finalità la valorizzazione in chiave economica dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica conseguiti nelle relative organizzazioni di appartenenza – ndr]. I cinque atenei più votati sono risultati il Politecnico di Milano (indicato dall’85,4% degli aderenti al network), considerato il fulcro della rete di rapporti attualmente esistenti nel campo del trasferimento tecnologico in Italia, quello di Torino (43,8%), l’Università di Padova (37,5%), la Scuola Superiore Sant’Anna (31,3%), l’Università di Udine (29,2%).

Il rapporto si muove nella giusta direzione, ma ancora non riesce a misurare le ricadute degli investimenti nell’economia.

Dai laboratori per innovare le imprese

Riccardo Pietrabissa, presidente e fondatore, Netval

Riccardo Pietrabissa, presidente e fondatore, Netval

Tornando all’Ict, i risultati di FP7 forniscono alcuni spunti di riflessione soprattutto per quanto riguarda le ricadute in termini di sviluppo economico e industriale. Le grandi imprese hanno ottenuto il 24% del totale dei fondi allocati (ai primi posti STMicroelectronics, Engineering e Telecom Italia), mentre le Pmi hanno raccolto il 12%.

Magda De Carli, della Direzione Generale Ricerca e Innovazione della Commissione Europea, in un convegno tenutosi a Udine lo scorso febbraio, aveva però evidenziato che meno del 50% dei partner industriali usa i progetti di ricerca finanziati dal pubblico e la maggior parte degli istituti di ricerca o accademici collabora con l’industria per progredire con la loro ricerca piuttosto che per commercializzare la loro conoscenza. In realtà i risultati non vengono sfruttati proprio perché i progetti non sono disegnati per lo sfruttamento dei risultati: “Non sono previsti fondi post ricerca per consentire ai progetti di successo di essere sviluppati ed eventualmente essere trasformati in progetti industriali; la maggior parte di fatto muore finita la ricerca e non trova applicazione”, spiega De Michelis. Perché non prendere esempio dal MediaLab del Mit di Boston dove si prevede il finanziamento dello sviluppo a valle dei progetti di successo? “Sarebbe questo un ambito nel quale, in assenza dei finanziamenti europei, lo stato italiano potrebbe concentrare le scarse risorse pubbliche invece di disperderle in mille piccoli progetti”, suggerisce De Michelis.

Magda De Carli, della Direzione Generale Ricerca e Innovazione della Commissione Europea

Magda De Carli, della Direzione Generale Ricerca e Innovazione della Commissione Europea

Sempre secondo De Carli, solo il 22% delle Pmi partecipanti a programmi di ricerca UE sono innovatori strategici. Fra le cause indica una comunicazione sui programmi R&D europei poco friendly per le Pmi. Ma Fuggetta ricorda che non è solo un problema di comunicazione: “I progetti europei richiedono la collaborazione fra una molteplicità di attori e attività complesse come la creazione di consorzi. Le grandi imprese, i grandi centri di ricerca e le maggiori università sono attrezzate, molto meno le Pmi”.

Alle Pmi H2020 dedica circa 9 milioni di euro nei prossimi sette anni e altri aiuti arriveranno dai bandi regionali. Ma ancora una volta l’esperienza dovrebbe insegnare: “La singola Pmi che vorrebbe partecipare è trattenuta anche dai timori sui tempi lunghi, dalle difficoltà burocratiche e dai rischi dell’investimento necessario anche solo per partecipare al bando”, aggiunge Fuggetta.

Il nuovo programma prevede anche attività di coaching per migliorare il potenziale e l’impatto commerciale della partecipazione delle Pmi, oltre a strumenti di finanziamento per le attività preliminari per la partecipazione ai bandi. Anche alcune Regioni prevedono di finanziare le attività progettuali per aiutare le imprese a partecipare. Ma i bandi europei restano strutturalmente ostici per le Pmi e inefficaci per favorire davvero l’innovazione diffusa. “Andrebbero studiati meccanismi automatici e stabili nel tempo, riprendendo, per esempio, strumenti introdotti nel 2006 e timidamente ripresi in Destinazione Italia, come il credito d’imposta per chi fa ricerca”, suggerisce Fuggetta. I crediti andrebbero concessi in modo automatico a fronte degli investimenti fatti direttamente o attraverso contratti con università e centri di ricerca.

Per ottimizzare l’uso dei fondi in arrivo e realizzare una evoluzione sociale ed economica grazie a strumenti Ict innovativi, è dunque indispensabile avere la consapevolezza dei limiti dei progetti europei (mancanza di strumenti e strutture per misurare i risultati dei progetti e mancanza di fondi per sviluppare i progetti che vengono valutati di successo) e adottare un approccio conseguente: sarebbe necessario un impegno coordinato fra Miur, enti di ricerca e industria per definire strumenti di valutazione ex-post dei progetti di ricerca italiani e un impegno (anche in termini di risorse) per tradurre i migliori in progetti industriali che potrebbero dare slancio all’economia italiana.