Se nei primi due articoli abbiamo chiarito che cos’è il potere e che cosa intendiamo per leadership.

Il passo successivo è imparare a “vedere” due piani complementari: da un lato la dimensione del potere potenziale che una parte detiene sull’altra; dall’altro le dinamiche attraverso cui quella potenzialità si traduce in comportamento effettivo.

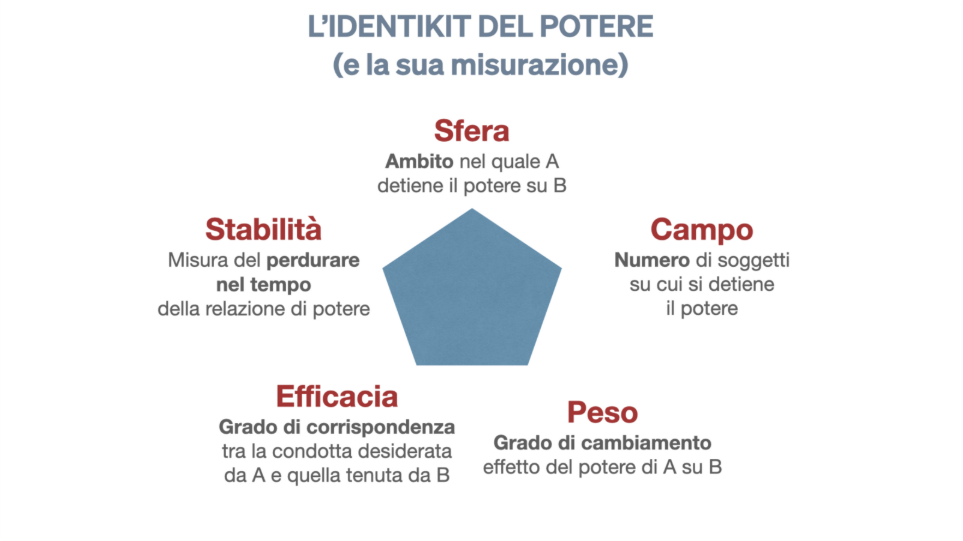

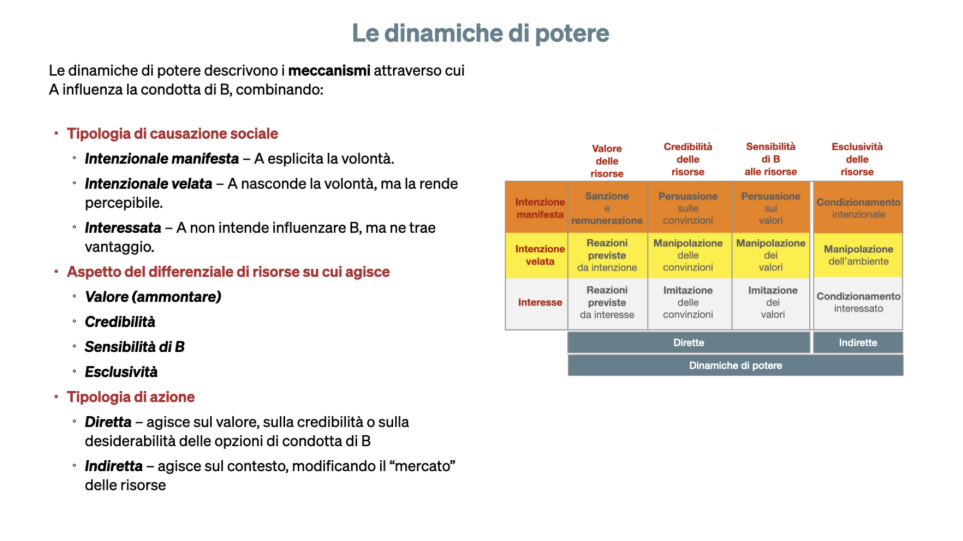

Vi propongo, quindi per il primo un set di misure definite — sfera, campo, peso, efficacia, stabilità — e per la seconda una tassonomia di azioni di potere — sanzione e remunerazione, persuasione, condizionamento, manipolazione, reazioni previste, imitazione.

Indice degli argomenti

La dimensione del potere potenziale: sfera, campo, peso, efficacia, stabilità

Quando parliamo di potere potenziale, parliamo del perimetro di condotte che A potrebbe ottenere da B in virtù di una disparità di risorse; la sua magnitudo si esprime lungo cinque parametri complementari che, insieme, compongono il profilo di un rapporto di potere.

- La sfera indica l’ambito in cui il potere vale (per esempio, l’ambito professionale rispetto a quello personale) e la sua ampiezza dipende sia dal numero degli ambiti su cui A può incidere sia dalla loro importanza intrinseca: più la sfera si estende ad ambiti rilevanti della vita di B, più è ampia la misura del potere potenziale in questione.

- il campo, invece, misura la numerosità dei soggetti su cui quel potere può essere esercitato: è ben diverso incidere sulla condotta di una singola persona, di un piccolo gruppo o di una platea vasta; all’aumentare del campo cresce non solo una delle misure della magnitudo, ma anche la possibilità di selezionare all’interno del campo stesso i soggetti più adatti a ottenere gli esiti desiderati.

- Il terzo parametro è il peso, che misura quanto la condotta di B si discosti da quella che avrebbe tenuto in assenza della relazione di potere: un rapporto di potere ha peso elevato quando A induce in B comportamenti anche molto diversi dalla sua traiettoria spontanea; ha peso minore quando la condotta di B rimane vicina a ciò che avrebbe fatto comunque.

- Il quarto parametro è l’efficacia: nelle causazioni intenzionali (manifeste o velate) è la corrispondenza tra ciò che A auspica e ciò che B effettivamente fa. Se la condotta di B “centra” l’intenzione di A, l’azione è efficace; se B compie qualcosa di favorevole ma non corrispondente alle intenzioni, l’efficacia è più bassa. (Nota cruciale: l’efficacia non si applica alle causazioni interessate, perché lì manca l’intenzione esplicita di A su cui misurare la distanza).

- Infine, la stabilità: è la probabilità che il rapporto di potere permanga nel tempo. Alcuni rapporti sono puntuali — valgono oggi e non necessariamente domani — altri sono tendenzialmente stabili e si fondano, per esempio, sulla continuità di un ruolo o di un legame. Sulla dimensione della stabilità si fonda il concetto di autorità, intesa come una forma di potere caratterizzata da elevata stabilità.

Due avvertenze metodologiche, utili per chi governa progetti con molte controparti. Primo: le cinque misure non sono proporzionali né si muovono all’unisono; posso avere una sfera molto ampia e un campo limitato, o viceversa, e così via. Secondo: la dimensione complessiva del potere dipende dal mix di queste componenti, non da una soltanto; ogni relazione ha un suo profilo caratteristico, e far crescere il potere potenziale può voler dire tanto aumentare un singolo parametro quanto aggiungerne di nuovi al profilo complessivo.

Per chi fa project management questo sguardo è prezioso: non basta chiedersi “quanta leva ho?”, bisogna chiedersi dove posso esercitarla (sfera), su quanti (campo), quanto sposta davvero i comportamenti (peso), quanto bene intercetta le mie intenzioni (efficacia) e per quanto resterà disponibile (stabilità).

Le dinamiche di potere: come si producono le condotte

Dopo aver mappato la dimensione, rimane da definire come il potere agisce. La tassonomia si fonda su due distinzioni:

- la prima riguarda la causazione sociale: un’azione può essere basata su intenzione manifesta, su intenzione velata o su interesse (cioè senza intenzione di A di provocare quella condotta);

- la seconda riguarda su che cosa agiscono le dinamiche: possono intervenire sul valore delle opzioni di condotta, sulla loro credibilità, sulla loro desiderabilità e/o sull’esclusività del possesso delle risorse che le rendono possibili.

È incrociando queste dimensioni che si possono collocare le principali dinamiche: sanzione e remunerazione, persuasione (sulle convinzioni o sui valori), condizionamento (intenzionale o interessato), manipolazione (delle convinzioni, dei valori o dell’ambiente), reazioni previste (da intenzione velata o da interesse) e imitazione (delle convinzioni o dei valori).

Il fulcro: sanzione e remunerazione

Al centro del quadro stanno le dinamiche sanzione e remunerazione: sono dinamiche dirette che intervengono sul calcolo costi/benefici delle alternative di B; remunerando si aumenta il valore dell’opzione utile ad A, sanzionando si diminuisce il valore delle altre. In radice, il potere opera spesso precisamente così: alterando la scelta di B grazie al differenziale di risorse in possesso di A. Non a caso, molte altre dinamiche servono a rendere credibili le promesse/minacce o a rendere desiderabili le opzioni; ma l’alterazione del valore attraverso sanzione/remunerazione resta la leva primaria.

Nel lavoro quotidiano di progetto, un commitment formale di risorse extra sul percorso “A” (remunerazione) o l’esclusione dal prossimo lotto per chi devia (sanzione) sono esempi nitidi, tanto più efficaci quanto più B percepisce che A possiede davvero quelle risorse e intende usarle, e quanto più B è sensibile a esse.

Persuasione: sulle convinzioni e sui valori

La persuasione è un rapporto di potere in cui la condotta di B è determinata dall’abilità di A di agire su convinzioni e/o valori, senza ricorrere a promesse o minacce (nemmeno velate). Sulle convinzioni, A lavora su fatti e interpretazioni per aumentare la credibilità dell’opzione che gli è utile — ad esempio rendendo visibile la propria competenza o la disponibilità a usare certe risorse. Sui valori, A mira a rendere intrinsecamente più desiderabile l’opzione favorevole, cambiando i criteri con cui B valuta ciò che è giusto o buono. Nel primo caso la condotta resta, in qualche misura, dipendente da premi/punizioni possibili; nel secondo, la condotta risulta desiderabile anche in assenza di ricompense o minacce.

Condizionamento: intervenire sul “mercato” delle risorse

Il condizionamento è una dinamica indiretta: A non agisce direttamente su B, ma modifica la situazione ambientale, cioè il “mercato” delle risorse che regge la relazione di potere. Pensiamo, in termini di progetto, a chi riconfigura il perimetro o ridisegna le dipendenze in modo da rendere un’opzione più praticabile di un’altra: non c’è promessa o minaccia, ma cambia l’assetto entro cui le condotte hanno luogo.

Manipolazione: intenzione velata su convinzioni, valori, ambiente

La manipolazione è la principale modalità con cui si può ottenere una condotta in presenza di intenzione velata: A mira deliberatamente alla condotta di B, ma nasconde questa intenzione. Se ne distinguono tre forme: la manipolazione delle convinzioni (si agisce su informazioni/interpretazioni per far percepire la credibilità del differenziale di risorse), la manipolazione dei valori (si agisce sulla desiderabilità), e la manipolazione dell’ambiente (si agisce sull’ecosistema delle risorse, cioè sull’assetto che ne regola l’accesso e l’esclusività).

Reazioni previste: il corrispettivo interessato

Le reazioni previste sono il corrispettivo di sanzione/remunerazione nei rapporti interessati o con intenzione velata: B agisce in previsione che A reagirà positivamente o negativamente alla sua condotta, pur in assenza di una esplicita richiesta o promessa. Anche qui l’intervento è diretto e fa leva sul valore delle risorse, ma l’intenzione non è esplicitata (o addirittura non c’è).

Imitazione: il potere dell’esempio

Infine l’imitazione: B modifica la propria condotta nell’interesse di A nel tentativo di emularne convinzioni e/o valori. È una dinamica fondata sull’interesse (non c’è intenzione di A di far imitare, né promessa o minaccia) e agisce al tempo stesso su credibilità e desiderabilità. Perché sia davvero imitazione, devono essere vere due condizioni: che l’imitato abbia un interesse essere emulato (altrimenti non saremmo in un rapporto di potere) e che l’imitato non sia animato da un’intenzione, altrimenti saremmo nella persuasione o nella manipolazione.

Dall’analisi alla pratica: come usare queste tassonomie in un progetto

A questo punto la domanda naturale per un CIO o un project leader è: come mi aiuta tutto ciò nel lavoro? Direi in tre modi.

Primo, diagnosi del profilo. Prima di avviare una relazione cruciale, è utile mappare il profilo del rapporto con i principali stakeholder: qual è la sfera di potere nei loro confronti (solo il perimetro di progetto o anche scelte di budget e priorità)? qual è il tuo campo (pochi interlocutori chiave o un’intera funzione)? qual è il peso che è possibile a esercitare quando si deve veramente spostare un comportamento? quanta efficacia hanno avuto le tue ultime richieste esplicite? quanta stabilità ci si può attendere nei prossimi mesi? È un esercizio di realismo che previene molte illusioni.

Secondo, coerenza della dinamica. Una volta chiarita la struttura, è utile scegliere la dinamica coerente con il contesto. Se serve un esito rapido e verificabile, sanzione e remunerazione sono la via maestra; se la relazione è continuativa e si vuole evitare dipendenze da incentivi, è bene lavorare sulla persuasione, iniziando dalle convinzioni (credibilità) e — quando possibile — arrivando ai valori (desiderabilità intrinseca). Se il problema è a monte (es. un fornitore alternativo indebolisce la leva negoziale), si potrebbe valutare un condizionamento sul sistema: una revisione del perimetro o delle regole del gioco può cambiare la partita senza alcuna minaccia o promessa.

Terzo, consapevolezza delle zone grigie. Nella pratica, le dinamiche si mescolano: la linea tra persuasione e sanzione/remunerazione, o tra persuasione e manipolazione, può diventare sottile. È senz’altro utile riconoscere queste aree ibride proprio per non cadere in autoinganni: a parità di risultato, cambiano costi di esercizio, rischi reputazionali e, soprattutto, la stabilità del potere nel tempo.

Una chiosa sul metodo

Questo impianto metodologico può apparire piuttosto complesso e articolato. Ha però, almeno a mio avviso, un merito: mette in evidenza sia la misura del potere che le modalità del suo esercizio, evitando che il dibattito scivoli su valutazioni generiche. Per un leader di progetto, questa distinzione diventa pratica quando deve spiegare perché una strategia di influenza ha funzionato ieri e non funziona oggi: può essere che la sfera non è cambiata, ma lo sia il campo; magari la remunerazione è rimasta la stessa, ma si è erosa la credibilità; oppure la condotta è ancora favorevole, ma non corrispondente alle intenzioni, quindi l’efficacia è calata. La mappa stimola a leggere la relazione di potere all’interno del sistema in cui agisce.