Quando si parla e si scrive di servizi cloud, il discorso va quasi sempre a cadere su come questi stiano cambiando il mondo delle imprese e del lavoro. Si tratta però di una visione influenzata dal fatto di essere spesso solo focalizzati sull’uso dell’Ict come strumento di efficienza e competitività nel mondo, per l’appunto, delle imprese e del lavoro. Ma se guardiamo alla vita in generale, o almeno al modello di vita di quello che per abitudine si continua a chiamare “mondo occidentale” ma che oggi si estende su una parte sempre più grande del pianeta, ad Ovest come all’Est, si vede come il cloud la vita l’abbia cambiata già da un pezzo. Perché il cloud è solo un modo di chiamare i servizi della Rete globale che tiene insieme il mondo ed è pane quotidiano dei ‘nativi digitali’ così come lo è diventata, magari un po’ a forza, per chi è di un’altra generazione. Il cloud ci fa scambiare parole, suoni e immagini con miliardi di persone sul pianeta. Ci porta musica e spettacoli. Ci fa giocare (da soli o in compagnia, per piacere o per denaro). Ci aiuta a vendere e comprare. Ci guida dove vogliamo andare. Ci suggerisce (a volte disinteressatamente, più spesso no) cosa fare e cosa vedere. E ci dà tant’altro ancora di cui ci rendiamo conto solo se viene a mancare perché in qualche parte del mondo un server s’è ‘piantato’. Sì, perché anche se il cloud è simboleggiato da una nuvoletta, impalpabile ed eterea, in realtà poggia saldamente a terra. E i suoi ‘piedi’ sono i data center.

I bit non nascono dal nulla

I data center sono il motore dell’economia digitale del XXI secolo, le fabbriche del mondo immateriale dell’informazione. E come le fabbriche del mondo materiale del cemento e dell’acciaio, sono avidi di energia. Molta più energia di quella che si è portati a credere.

Il punto è che dopo aver tanto enfatizzato la ‘smaterializzazione’ portata dalla rivoluzione digitale (“far viaggiare i bit invece degli atomi”, diceva Negroponte) ci si è dimenticati che i bit non nascono dal pensiero, ma dalla materia. Da cambiamenti di stato della materia che assorbono energia e rilasciano calore. E anche se i transistor di un microprocessore sono fatti di pochi atomi, per farne cambiare di stato qualche miliardo alla volta per miliardi di volte al secondo (gli ordini di grandezza di una qualsiasi Cpu multicore) di energia ce ne vuole parecchia. Del consumo dei data center ci siamo occupati più volte su queste pagine e sappiamo quindi di non dire cose nuove ai lettori. Ma, in coerenza alla visione business-centrica della nostra rivista, abbiamo in genere privilegiato gli aspetti economici e tecnologici del problema in quanto primario fattore di costo della funzione It. Oggi invece vogliamo sottolinearne gli aspetti relativi all’impatto sull’ambiente, la cosiddetta “impronta ambientale”.

Greenpeace, un’organizzazione che nella lotta per l’ambiente non ha bisogno d’essere presentata, ha realizzato un’originale e approfondita analisi dei fattori che determinano oggi l’impatto ambientale dei grandi data center. Per quanto lo studio sia nato in risposta allo sviluppo dei data center per i servizi cloud ed esamini comportamento e strategie ‘green’ di 14 grandi provider del settore (Akamai, Amazon, Apple, Facebook, Dell, Google, Hp, Ibm, Microsoft, Oracle, Rackspace, Salesforce, Twitter e Yahoo), le considerazioni che se ne possono trarre valgono anche per ogni grande data center aziendale. Anche perché con l’adozione di architetture infrastrutturali basate su cloud ibrido e privato, i confini tra un data center corporate e uno di servizio pubblico sono più di parole che nei fatti.

L’impatto ambientale dell’Ict

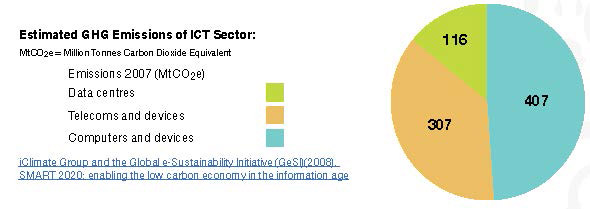

Stimare quanto l’Ict contribuisca all’aumento dei gas-serra è molto difficile. Si tratta di un settore che comprende una quantità di sistemi di alimentazione e di dispositivi utilizzati la cui tecnologia è in continua evoluzione e che cresce troppo velocemente per poter fare analisi e proiezioni attendibili. Ma soprattutto è un settore dove c’è poca trasparenza. I grandi fornitori, prodighi di dati e annunci ufficiali sul loro essere ‘verdi’, diventano restii a fornire elementi che consentano una valutazione oggettiva di quanto dichiarato. Un po’ per non divulgare ciò che, a torto a ragione, viene ritenuto un fattore di competitività, e molto per non appannare presso l’opinione pubblica l’immagine di un’industria che viene percepita come pulita. Ma purtroppo non è così. Anche se dai data center non spuntano ciminiere né escono odori sospetti, non sono affatto ‘verdi’ come si crede. Una stima elaborata sei anni fa attribuiva all’Ict in generale un contributo di 830 milioni di tonnellate di gas CO2-equivalenti, cioè con effetti-serra pari all’anidride carbonica (vedi figura 1). Al tempo i data center contavano poco e a parte la fetta dovuta ai sistemi di telecomunicazione, il grosso dell’inquinamento era dato dall’energia assorbita dai miliardi di Pc sparsi in azienda e nelle case. Oggi il rapporto si è ribaltato: spariti i monitor Crt, oggi i sistemi client, (desktop, laptop, tablet, smartphone e così via) consumano molto meno, ma il peso si è spostato – grazie anche alla forte diffusione del modello cloud (tutt’ora in corso, anzi in una fase ancora iniziale) – sui server e sullo storage dei data center cui sono costantemente collegati. Nel quinquennio 2005-2010 Greenpeace stimava un aumento del 58% della domanda d’energia dei soli data center. Non c’è motivo per credere che in questi ultimi anni il tasso di crescita non sia ancora aumentato.

Anche la ‘mobile wave’ pesa parecchio: basta guardare i cubi grigi che ospitano i sistemi di alimentazione e controllo delle antenne che spuntano ogni dove per capire quanta energia occorra alla rete cellulare. Per di più, in Cina e specialmente in India, dove le connessioni mobili coprono soprattutto le aree rurali e crescono al tasso del 25% anno su anno (con più di un miliardo di utenti in entrambi i paesi), le deficienze della rete elettrica fanno sì che molte celle siano alimentate da inquinanti generatori diesel. Ed è difficile che nell’Africa centrale, dove l’onda mobile su larga scala sta per arrivare, la situazione sarà molto diversa.

Vogliamo una nuvola bianca

Il rapidissimo sviluppo dei servizi mobili e cloud ha trovato, in una certa misura, i service provider impreparati a pianificare una politica di provisioning energetico di lungo respiro. E come sempre in questi casi è prevalsa la logica del profitto con la ricerca della fonte più a buon mercato in volume (MWatt) senza badare troppo alla sua qualità (carbon-print). In questa chiave, gli sforzi tecnologici si sono orientati a migliorare l’efficienza energetica dei centri, espressa dal Pue (vedi riquadro nella pagina successiva) riducendo i consumi per illuminazione, raffreddamento e ogni altra esigenza non dipendente dai carichi di lavoro. Ma si può e si dovrebbe fare molto di più per gestire in modo responsabile e sostenibile l’ecosistema energetico sia dentro sia fuori le mura del data center.

Un passo decisivo per avere una nuvola meno sporca è la location del centro dati. Che dev’essere la più vicina possibile a una fonte d’energia pulita. Se poi il luogo è freddo è anche meglio: si risparmia sul condizionamento. Così, Amazon ha scelto l’Islanda, dove il 100% dell’energia è geotermica o idroelettrica, per costruire il suo nuovo mega-centro in una ex base aerea Nato; Yahoo è andata a Lockport (NY) per garantirsi 15 MW di energia idroelettrica dalla Power Authority di New York e Facebook ha costruito a Lulea, Svezia, un data center che riceve da una centrale idroelettrica tutta l’energia di cui ha bisogno.

Un’alternativa radicale alla scelta della location è quella di dotare il sito di una propria fonte di energia pulita. Non si può fare sempre né sempre conviene, ma una scelta di questo genere oltre ad essere ‘green’ mette al riparo dal probabile aumento di costo delle fonti termiche e, nel caso di energia solare, permette di allineare i consumi al ciclo diurno, con maggiore disponibilità d’energia quando più occorre. Così ha fatto IO Data Centers che ha coperto il tetto del suo immenso centro di Phoenix (AZ) con quasi 54 mila metri quadrati di cellule solari che forniscono 4,5 MW al picco di capacità. È solo una frazione dell’energia occorrente, ma alimenta una pompa di calore che abbatte il costo del condizionamento nelle ore più calde della giornata. Ed Apple, ha completato a Maiden (NC) l’impianto che con 41 mila ettari di celle (vedi foto) permette al suo data center della North Carolina di essere interamente alimentato da energia solare ed è il più grande impianto del genere degli Stati Uniti.

Fare lobbying può far bene

Il data center di apple a Maiden equipaggiato con 41 mila ettari di celle solari

Il data center di apple a Maiden equipaggiato con 41 mila ettari di celle solari

Una strategia per un cloud pulito potrebbe (anzi, per Greenpeace dovrebbe) comprendere un’azione di pressione da parte dei grandi utenti It presso i governi e le compagnie di elettricità per favorire con diverse misure, come detassazioni, cofinanziamenti e quant’altro una politica che acceleri la ricerca e gli investimenti nelle fonti rinnovabili in quei paesi dove, per i motivi di cui sopra, hanno deciso di portare le proprie attività. Alcuni lo stanno già facendo. Google ha stretto una partnership ventennale con due società d’ingegneria per una fornitura di 100 MW di energia eolica nello Iowa e in Oklahoma, Stati dove ‘big G’ ha importanti data center. E ancora Google ha creato Google Energy, una società ad hoc che le permette di comprare e vendere energia in tutti gli Usa e ha investito 168 milioni di dollari in una centrale ad energia solare concentrata (con specchi parabolici anziché celle piane) vicino alla quale potrebbe costruire il suo prossimo data center garantendosi una crescita basata su energie rinnovabili.

Pare però che, tranne Google e qualche altro big (Yahoo e più recentemente Facebook) che sta agendo per proprio conto, pochi cloud provider abbiano la leadership necessaria per coagulare attorno a sé un gruppo in grado di fare lobbying in questo senso. Eppure, in quanto grandi consumatori di energia, potrebbero premere almeno su tre livelli di azioni: incentivi governativi per lo sviluppo di sistemi energetici efficienti e rinnovabili specifici per il comparto It; sviluppo di fonti d’energia rinnovabile compatibili con ciò che offre il territorio (sole, vento, onde, maree…); investimento nello sviluppo di reti di distribuzione e sistemi di stoccaggio per meglio sfruttare le fonti d’energia variabile solare ed eolica. Di solito le lobby nascono per proteggere interessi privati. In questo caso, visto che il cloud ‘verde’ è anche un buon affare, l’interesse privato lavorerebbe a vantaggio del bene pubblico.

Pue: un dato poco ‘green’ L’indicatore più usato per valutare il livello di risparmio energetico di un data center è il suo Pue (Power Usage Effectiveness), un valore che tanto più è basso, vicino all’unità, quanto più indica un’efficienza ottimale. Ma, come dice il suo nome, il Pue misura solo il rapporto tra l’energia sfruttata dai sistemi e quella totale assorbita, un dato che non è legato in modo misurabile all’impatto ambientale in quanto del tutto indipendente dalla fonte usata per produrre l’energia utilizzata. Così, un centro che sfrutta bene energia ‘sporca’ avrà un Pue migliore di uno che sfrutta meno bene energia ‘pulita’ e che quindi, pur consumando di più, danneggia meno l’ambiente. Inoltre, paradossalmente, se un centro ben gestito calibra il provisioning ai carichi di lavoro in modo da spegnere i server inattivi e ridurre il consumo totale, a tutto vantaggio dell’aria pulita e del portafoglio, finirà per avere, per puro calcolo matematico, un Pue peggiore (vedi tabella). Per questi motivi si tende a sviluppare metriche migliori, che considerino i watt per operazioni eseguite, premiando le Cpu più efficienti, e il tasso di CO2-equivalenza dell’energia sfruttata, indice della sua rinnovabilità. Greenpeace (www.greenpdeace.org) ha messo a punto un suo Clean Energy Index la cui metodologia (piuttosto complessa) è pubblicata presso il sito dell’organizzazione. |