L’intelligenza artificiale è uno straordinario superpotere che, oltre a promettere di liberare le persone dalle attività ripetitive, consente soprattutto di aumentare la loro capacità di svolgere compiti complessi, concentrarsi sulle attività che richiedono maggiore attenzione e sviluppare la capacità di analisi e giudizio.

In questo senso, inserire l’IA in un’azienda va al di là di fornire un nuovo strumento; si tratta piuttosto di introdurre una nuova forma di collaborazione, in cui intelligenze umane e artificiali cooperano per migliorare la qualità dell’esecuzione, la rapidità delle risposte e la flessibilità organizzativa.

È una trasformazione che può generare vantaggi strutturali solo se guidata da una strategia consapevole. Non tutte le attività sono delegabili nella stessa misura, e non tutte le tecnologie offrono le stesse capacità. Comprendere cosa affidare, in quale forma e con quale grado di autonomia è la condizione necessaria per ottenere risultati duraturi.

L’assenza di un approccio strategico espone un’azienda a due derive opposte. Da un lato, l’automazione indiscriminata, che sacrifica sensibilità e discernimento in nome dell’efficienza. Dall’altro, la paralisi decisionale, alimentata dall’incertezza su strumenti e criteri. In entrambi i casi, l’adozione dell’IA si riduce a esperimenti isolati, privi di continuità.

Indice degli argomenti

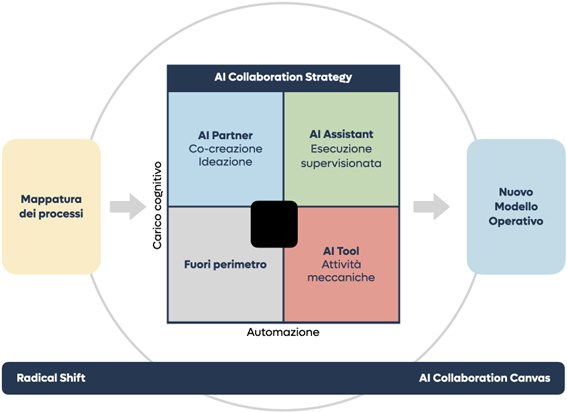

Il metodo AI Collaboration Canvas

Per affrontare in modo efficace la sfida dell’integrazione dell’intelligenza artificiale nel lavoro quotidiano, ho sviluppato l’AI Collaboration Canvas (qui potete scaricare il template) un metodo che consente di analizzare i processi aziendali in modo sistematico, con l’obiettivo di individuare – caso per caso – dove e come l’IA possa essere introdotta come collaboratore, in funzione delle sue effettive capacità e del contesto in cui si inserisce.

Il modello si articola in due fasi distinte e complementari. La prima consiste nella mappatura dettagliata del flusso di lavoro. La seconda riguarda la valutazione della delegabilità delle singole attività e la scelta della strategia di collaborazione più adatta.

Alla base vi è un principio essenziale. Non si può delegare ciò che non si è in grado di descrivere con precisione. Prima di valutare l’opportunità di coinvolgere l’IA, occorre ricostruire con chiarezza la struttura delle attività: quali passaggi le compongono, quali strumenti vengono impiegati, quali input sono richiesti e quali risultati devono essere prodotti.

Dove si applica l’AI Collaboration Canvas

È necessario precisare che l’AI Collaboration Canvas si applica in particolare ad attività che coinvolgono il linguaggio e la manipolazione dei dati, ovvero ambiti in cui ha senso valutare il “carico cognitivo” richiesto. Parliamo di compiti che implicano comprensione, classificazione, sintesi, riformulazione o generazione di contenuti – non solo testuali, ma anche visivi, come immagini e video, quando utilizzati per finalità comunicative, analitiche o creative. In questi contesti, l’interazione con l’intelligenza artificiale avviene attraverso un linguaggio, verbale o visivo, e può essere progettata modulando il livello di delega in funzione del grado di standardizzazione e della complessità cognitiva dell’attività.

Al contrario, il modello non si presta ad ambiti meccatronici, fisici o di controllo in tempo reale, dove prevalgono logiche e tecnologie diverse.

Inoltre, prima di immaginare scenari complessi basati su sistemi agentici o architetture multi-agente, è necessario acquisire esperienza con gli strumenti già disponibili. Gli assistenti conversazionali di nuova generazione (come ChatGPT, Claude, Gemini) rappresentano un punto di partenza concreto, accessibile anche a chi ha competenze tecniche limitate. Lavorare con questi strumenti consente di comprendere le logiche della delega, di affinare le proprie capacità di prompt design e, soprattutto, di sviluppare una cultura operativa sull’uso dell’intelligenza artificiale che prepara a sfide più avanzate.

Fase 1: mappatura del processo

Il primo passo è la scelta del processo da analizzare. Per essere adatto, deve soddisfare tre condizioni:

- si ripete nel tempo con una certa regolarità;

- assorbe tempo o attenzione in misura rilevante, anche se ogni singola esecuzione è breve;

- ha una struttura riconoscibile e produce un output atteso.

Una volta selezionato il processo, lo si scompone in task, descrivendo ciascun passaggio attraverso sei variabili operative:

- Azione svolta: una descrizione sintetica e concreta di ciò che si fa.

- Strumento utilizzato: piattaforme, applicativi o supporti impiegati.

- Input necessario: dati, informazioni o decisioni richieste per iniziare.

- Output prodotto: il risultato tangibile, utile per un passaggio successivo.

- Tempo impiegato: una stima realistica, comprensiva di revisioni e interruzioni.

- Criticità percepite: elementi di fatica, noia, rischio di errore o dipendenza da altri.

Questa mappatura, apparentemente semplice, ha un duplice effetto. Da un lato, rende visibili con maggiore precisione le dinamiche del lavoro quotidiano, superando le etichette generiche. Dall’altro, offre una base concreta per valutare cosa può essere delegato e con quale livello di automazione o assistenza.

Fase 2: valutare la delegabilità e scegliere la strategia

Conclusa la mappatura operativa, il passo successivo consiste nel valutare ciascun task in termini di delegabilità, stabilendo in quale forma effettuare la delega, con quale livello di autonomia e per quale finalità.

Il metodo si fonda su una doppia valutazione, basata su due assi complementari:

- Automazione: misura quanto un’attività sia standardizzabile, ossia ripetibile secondo regole chiare, con output prevedibili.

- Carico cognitivo: valuta la quantità di attenzione, comprensione del contesto o interpretazione richiesta.

Per ogni task, una griglia di otto domande consente di attribuire un punteggio oggettivo lungo entrambe le dimensioni. L’incrocio dei punteggi permette di posizionare ciascun task in una matrice 2×2, da cui derivano quattro strategie operative:

- AI Partner. Per attività non automatizzabili ma ad alto contenuto cognitivo. L’IA è uno stimolo creativo, utile per esplorare alternative, formulare ipotesi, generare idee.

- AI Assistant. Per compiti strutturati ma concettualmente complessi. L’IA può eseguire, ma ha bisogno di istruzioni chiare e supervisione.

- AI Tool. Per attività meccaniche e codificate, che possono essere automatizzate con strumenti specializzati.

- Fuori perimetro. Per attività che non richiedono linguaggio, interpretazione o interazione. L’IA, in questi casi, non aggiunge valore.

Un esempio pratico: scegliere un nuovo fornitore

Possiamo illustrare il processo con un esempio pratico utile per gli IT Manager: la scelta di un nuovo fornitore. Si tratta di un processo che richiede diverse fasi: dalla definizione dei criteri decisionali, alla raccolta e analisi delle informazioni, fino alla redazione di un report e alla produzione di materiali di sintesi per gli stakeholder. Applicando l’AI Collaboration Canvas, è possibile suddividere questo flusso in attività distinte, ognuna delle quali può essere supportata da modelli di intelligenza artificiale con ruoli differenti.

1. Definizione dei criteri di valutazione. Prima ancora di analizzare offerte o confrontare alternative, è necessario chiarire quali parametri guideranno la scelta: performance tecnica, scalabilità, compatibilità con l’ecosistema IT esistente, supporto post-vendita, sostenibilità economica. In questa fase l’AI può agire come AI Partner, stimolando il team attraverso un confronto strutturato. È possibile ingaggiare il modello in un dialogo esplorativo per raccogliere esempi, suggerire ulteriori variabili o aiutare a formalizzare i criteri in una griglia comparativa coerente e condivisa.

2. Raccolta e normalizzazione delle informazioni. Una volta definiti i criteri, inizia la fase di raccolta della documentazione tecnica, delle proposte commerciali e dei materiali informativi forniti dai vendor. L’AI può essere istruita, tramite un prompt ben costruito, a estrarre i dati rilevanti da fonti eterogenee e a ricondurli a un formato strutturato coerente con la griglia decisionale. Qui opera come AI Assistant, automatizzando un’attività ripetitiva e aumentando la precisione nell’organizzazione dei contenuti.

3. Analisi comparativa tra opzioni. Con le informazioni normalizzate, diventa possibile confrontare le alternative. L’AI può generare tabelle sinottiche, evidenziare gap rispetto ai requisiti aziendali, suggerire domande per colmare lacune informative. Anche in questo caso assume il ruolo di AI Assistant, fungendo da supporto analitico senza sostituire il giudizio esperto del team.

4. Redazione del report decisionale. Il passaggio successivo è la formalizzazione di un documento che racconti il processo di analisi, espliciti le motivazioni delle scelte e renda trasparente il percorso seguito. In questa fase l’AI può essere ingaggiata come AI Partner in un’interazione di tipo socratico: non si limita a generare un testo, ma guida l’utente con domande, richieste di chiarimento e suggerimenti per strutturare l’argomentazione. Ne risulta un report più solido, coerente e consapevole, costruito attraverso un confronto iterativo tra persona e macchina.

5. Produzione di slide di sintesi. Una volta completato il report, si può generare rapidamente una presentazione da condividere con la direzione o altri stakeholder. In questo caso, strumenti come Gamma consentono di trasformare automaticamente il testo in un deck visivo, partendo da un prompt essenziale. L’IA, qui, opera come AI Tool: non interagisce, ma esegue una trasformazione rapida e codificata, utile per semplificare la comunicazione.

L’intelligenza artificiale offre opportunità concrete per migliorare l’efficienza e la qualità del lavoro, ma richiede una gestione consapevole. Senza un metodo, si rischia di disperdere risorse in sperimentazioni isolate o di adottare soluzioni tecniche prive di impatto reale.

Il percorso proposto dall’AI Collaboration Canvas – mappare i processi, valutarne la delegabilità e definire una strategia coerente – consente di costruire una collaborazione efficace tra persone e tecnologie, ridistribuendo il lavoro in modo più intelligente. D’altro canto, l’innovazione non è mai un atto isolato. È una pratica organizzativa, che si rafforza ogni volta che una decisione viene presa in modo più lucido, informato e sostenibile.