Questo articolo è il settimo contributo di una piccola serie, realizzata da docenti e professionisti, sul tema della gestione del cambiamento tecnologico in ambito industriale, combinando conoscenze teoriche ed esperienze vissute sul campo.

Metodologie

Spostare il “macigno” culturale: il ruolo della consapevolezza nel modello di ADKAR

Nelle trasformazioni tecnologiche in ambito industriale, la consapevolezza del “perché” si debba cambiare rappresenta il primo pilastro del modello ADKAR. Una guida pratica agli strumenti necessari per costruire una base solida di awareness e la checklist di domande autoriflessive

Controller & Innovation Consultant

Professore ordinario – Università degli studi di Brescia

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

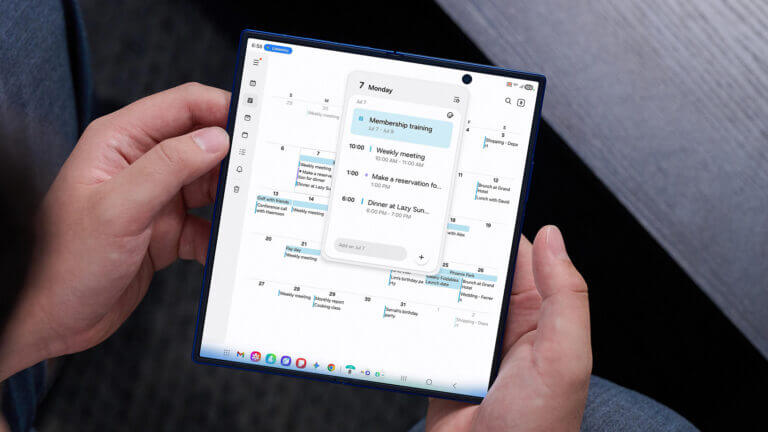

Con o Senza – Galaxy AI per il business

VITA DA CIO

-

In A2A, IT e business si muovono a ritmo di jazz

12 Feb 2026 -

Cosa hanno raccontato i CIO nel 2025

26 Dic 2025 -

«Rimettere la “T” al centro dell’IT»: la visione di Enrico Andrini, CIO di Bonfiglioli

16 Dic 2025 -

Dal supercalcolo al pensiero critico: la figura del CIO secondo Dario Pagani (Eni)

27 Nov 2025 -

Modernità e rapidità d’esecuzione: l’IT di Hyundai come ponte tra culture e innovazione

06 Nov 2025